期刊信息

主办:中国社会科学院社会学研究所

主管:中国社会科学院

ISSN:1002-5936

CN:11-1100/C

语言:中文

周期:双月

影响因子:4.644444

数据库收录:

北大核心期刊(1992版);北大核心期刊(1996版);北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);北大核心期刊(2017版);中文社会科学引文索引-来源(1998);中文社会科学引文索引-来源(1999);中文社会科学引文索引-来源(2000-2002);中文社会科学引文索引-来源(2003);中文社会科学引文索引-来源(2004-2005);中文社会科学引文索引-来源(2006-2007);中文社会科学引文索引-来源(2008-2009);中文社会科学引文索引-来源(2010-2011);中文社会科学引文索引-来源(2012-2013);中文社会科学引文索引-来源(2014-2016);中文社会科学引文索引-来源(2017-2018);中文社会科学引文索引-来源(2019-2020);国家哲学社会科学学术期刊数据库;中国人文社科核心期刊;社科基金资助期刊;中国科技核心期刊;期刊分类:社会学及统计学

期刊热词:

论文

张祖道:有社会学自觉的摄影家(2)

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】潘光旦在湘西调查识别土家族(1956年) 除此之外,还有一项跟随费孝通进行的“江村调查”摄影经历,不仅成为张祖道职业生涯中浓墨重彩的一笔,而且

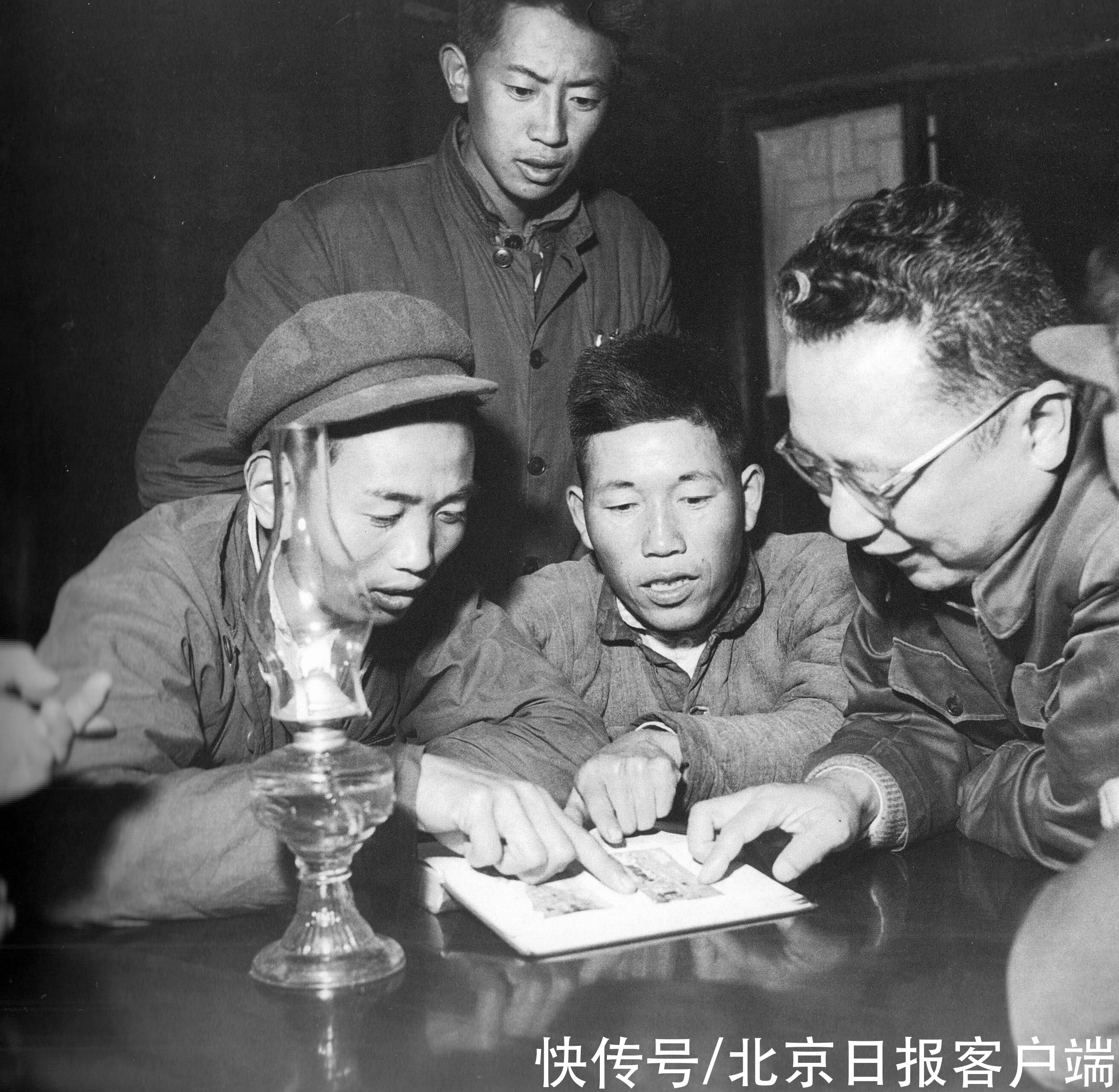

潘光旦在湘西调查识别土家族(1956年)

除此之外,还有一项跟随费孝通进行的“江村调查”摄影经历,不仅成为张祖道职业生涯中浓墨重彩的一笔,而且也铸就了一段跨越近半个世纪的师生情谊。

费孝通,江苏吴江人,著名社会科学家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他于1935年获得清华大学硕士学位,并考取公费留学资格。在出国之前,他对江苏吴江县庙港乡开弦弓村进行了一次“农村经济和生活状况”调查。这次调查的资料也成为他1938年在英国伦敦大学取得哲学博士学位的毕业论文基础。这篇名为Peasant Life in China(中文名《江村经济》)的论文,记录并分析了中国人在江南农村原始状态下对生存发展方式的选择,为费孝通奠定了在世界人类学、社会学领域的地位,被其导师马林诺斯基()定义为“将被认为是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。古老的“开弦弓”也因此有了“江村”的现代学名,并作为观察中国农村的一个标本,从此长期为学界所关注。

费孝通的“江村调查”,从1936年开始至2000年结束,总计进行了约30次,是一项跨越近65年的超长人类社会学调查工程,举世罕见,意义非凡。张祖道有幸从1957年起伴随老师“五访江村”,用镜头持续记录了世界社会学调查史中的“费氏”经典案例,见证了“江村”作为中国江南农村的缩影所发生的时代演变。

被称为“铁鎝”的江村四齿锄(1957年)

1957年5月,47岁的费孝通在相隔21年后带领一个调查组重回江村,在那里住了21天,重点考察社会体制和生产关系在历史产生重大变化后的农村状况。35岁的张祖道也第一次作为摄影记者去到江村。那次考察,费孝通除了要求他把所有类型的农具都拍摄下来以外,没有给他布置其它“作业”,全凭张祖道对社会调查的基本概念去捕捉感兴趣的场景。

身穿充满古风裙裤的江村农民(1957年)

于是在张祖道的镜头里,留下了依然保持着古老耕作模式的农民和工具,完全靠手工养蚕、缫丝的乡村“生丝经济链”,割草养兔补贴家用的农村儿童,还有充满古风的“包裤”和“战裙”,靠烧柴草的“老虎灶”……当然,他也为费孝通抢拍了几张纪实照片。其中一张成为连接两次“江村调查”的历史写照,照片上的费孝通和一位叫沈宝法的农民在观看英文版《江村经济》的扉页,上面有两人在1936年的合影,而那时的沈宝法只有9岁。

费孝通第二次到江村调查(1957年)

张祖道在这次社会调查中拍摄的照片,是江村图像志里最接近1936年开弦弓村原始景象的留影,与费孝通撰写的调查报告内容天然合璧,十分恰当地传达了他对江村经济研究的思考和观察视角。调查结束后,费孝通为《新观察》撰写了《重访江村》(其一)、(其二)两篇文章,分别发表在1957年6月11、12两期刊物上,引起很大的社会反响。

周金发老太用废蚕丝捻棉线(1957年)

然而遗憾的是,一场“反右”斗争突如其来,费孝通被错划为“大右派”,《重访江村》的系列文章就此夭折,他的社会人类学研究也被迫停止。直到1981年10月,费孝通又重启被中断24年的“江村考察”。他迅速写下了著名的《三访江村》,将其作为在1981年度英国皇家学会“赫胥黎纪念奖”颁奖仪式上的获奖演讲词。文中一语道出“三访江村”的意义:“用开弦弓村作为一个观察中国农村变化的小窗口,有一个好处,就是我们有近五十年的比较资料。”而他倚重的“比较资料”中,张祖道1957年拍摄的那些照片无疑是最直观的影像物证。

此后费孝通明确要将江村当做长期进行农村调查的基地,不断研究它的变化与发展。1982年1月,费孝通四访江村,张祖道在二十五年后第二次跟随老师重回故地。费孝通语重心长地对同肖“戌狗”的张祖道说:“我已是70出头的人了,口袋里只有10块钱,也就是我只能再工作10年”,“你比我小一轮,你数数你的口袋,不是只剩下22块钱了么?好好地花,别浪费了。”此时刚满60岁的张祖道听到老师的教导,“头皮一紧,心里涌出一股紧迫感”。

费孝通在1957年就发现,在土地资源有限的江南农村,仅仅依靠土地制度改革,“平均地权”“以粮为纲”显然不能解决农村发展的根本问题,那时他就提出了“因地制宜”发展乡村副业和工业“富民”主张。这一次重访,张祖道看到了江村在改革开放政策下发生的实质性变化,正是费孝通当年所希望达到的愿景。于是在他的镜头中,出现了集体发展蚕桑,家庭养羊、养兔,多种经营的欣欣向荣;出现了小型缫丝厂、丝织厂等乡镇企业的雏形。最可喜的是,农民在“农田、副业、工资”三方面都有了收入,生活改善,有了会心的笑脸。

文章来源:《社会学研究》 网址: http://www.shxyjzz.cn/zonghexinwen/2022/0108/1088.html